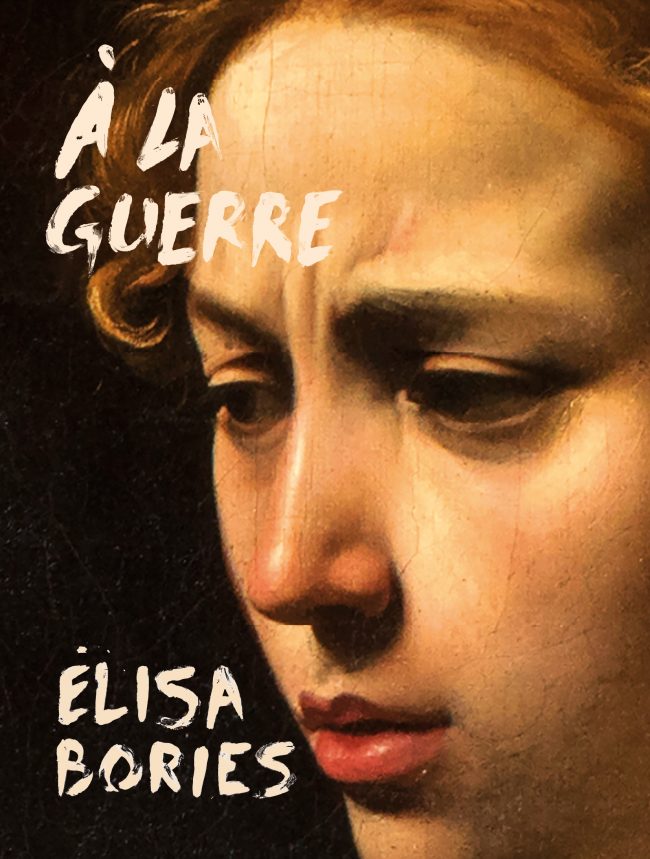

À la guerre

OGRESSES N°2 – Élisa Bories

À la guerre

vendredi 21 mars 2025

Taille : 140 mm / 185 mm – 144p. – 20€

ISBN : 978-2-37756-226-8

Agathe est en colère, contre ses collègues, contre cet homme qui se racle la gorge, contre ce conseiller en team building qui l’accueille ce matin. Agathe est une grenade qui vient d’exploser et dont les fragments vont déchiqueter cette journée de violence, jusqu’à ce que l’une de ses pulsions devienne étrangement réelle et ouvre la voie à la possibilité de la vengeance.

Dans ce premier roman dévoré par la chair, Élisa Bories dépeint une fugue urbaine empreinte de révolte qui fait naître, par sa colère universelle, une nouvelle mythologie de guerrières salariées en lutte contre l’oppression de la société sur l’individu.

Habité par un souffle puissant et porté par une ardeur contagieuse, À la guerre est un roman explosif, pétri de rage et de sororité.

« chez Elisa Bories la rage et la violence sont des moteurs littéraires puissants.»

« À la guerre d’Élisa Bories : venger les asservies », Actualitté, Martine Raffinella

« tout surprend dans ce livre : l’interpellation, le ton, l’urgence, les phrases qui s’enflamment, s’autodétruisent puis renaissent de leurs cendres. Ça souffle fort entre ces pages ; ça vous embourrasque à vous couper la chique. »

Alain Nicolas, L’humanité, 25 juin 2025

Des femmes, salariées, entrent en révolte contre le pouvoir entrepreneurial et masculin. Un premier roman en forme de cri de guerre.

Didier – Les Pertuis (ST PIERRE D OLERON)

Agathe est en colère. En colère contre des hommes. En colère contre ce conseiller en team building. Ca sent la vengeance, il y a des têtes qui vont exploser. Description du monde de l’entreprise, opprimant avec des jeux de rôles nauséeux, avilissant. Un texte carnassier, une écriture organique qui donne corps à une guerre, à la guerre de femmes face à un prédateur. Ecriture poétique en vers dévorant de la viande, des tripes. Elisa Bories écrit un premier roman furieux, saignant dans lequel la sororité tiens de la chair.

Chloé Martin, Libraire, Payot-Morges

Un roman résolument explosif! Dans un style acéré comme les éclats d’une grenade, ou d’une vitrine brisée en marge d’une manifestation, Élisa Bories décrit un monde où règne la violence. À l’aube d’une journée en apparence banale, Agathe, la narratrice, va fuir la réunion de cohésion d’équipe qui lui est imposée. Dès les premières pages, le lecteur sent à quel point la routine mortifère de l’entreprise asphyxie ses rêves et son humanité. Dans sa fuite, Agathe se laisse emporter par ce qui gronde au fond d’elle: pulsions, instinct de survie, voire folie… Le lecteur hésite, tant le récit est riche en rebondissements et en visions. Ce qui s’impose finalement c’est, bien au-delà d’une soif, un besoin de vengeance: revanche des faibles sur les forts, des proies sur les prédateurs… À la guerre nous montre que si la justice n’existe pas, il n’appartient qu’à nous de la conquérir par le pouvoir de la langue.

La maison des feuilles, 29 Mai 2025

Dans ce premier roman à l’écriture virtuose, Elisa Bories nous entraine dans une déambulation urbaine et sauvage qui questionne aussi bien la réappropriation des espaces publics par les dominé.e.s que la colère et la rage comme sentiments générateurs de luttes et de résistances. Un souffle de fraicheur et de radicalité qui déferle sur les lettres francophones.

Coralie, librairie Forum (Saint-Etienne)

La machine est en marche, le monstre est lancé…. Le quotidien, métro, boulot, dodo… La colère gonfle, gonfle, gonfle… Ploc ! Jusqu’au point de rupture !

Ici, les couleurs défilent à mesure que l’on s’engouffre. Je hais cet endroit. Mes yeux glissent sur les pans de mur, et j’imagine mes tortionnaires réunis autour d’un expert en colorimétrie, étudiant avec des mines affectées quelle pourrait être la teinte du nuancier managérial la plus à même de piétiner nos désirs. Leurs chemises cintrées s’ouvrant et se fermant comme un accordéon d’autosatisfaction au rythme de leurs rires gras et nerveux. Et, le doigt décisionnel qui se pose fermement sur la tonalité sélectionnée en dégradé de cynisme pour dégriser nos âmes de toutes scandaleuses pensées. D’une possible fuite. Pour nos horizons de quatre murs, ils opteront pour un bleu perle et un jaune miellé. Qu’on se déréalise ensemble sous des pigments pastellisant et des lumières-simulacres qui empêchent que toutes tentations improductives ne frôlent nos peaux déminéralisées par de mauvais repas. Coït interrompu d’éclats. Le seul soleil autorisé se cache dans les rayons bleutés des écrans d’ordinateur.

J’avance dans le couloir, guidée par les verbiages frissonnant d’absurde de mes collaborateurs qui résonnent dans les cloisons de plâtre. Ils sont assis, jambes croisées et tenues proprettes, dans le petit salon meublé dédié aux rencontres informelles. J’entends crisser sous leurs fesses le skaï des fauteuils contrefaits aux formes design éculées. Ultime manœuvre visant à enfouir nos âmes dans des espaces-cercueils. C’est comme croquer dans la glace de l’hyper-vérité, perdue dans le rayon salon d’un Leroy Merlin, où l’on tâte avec une moue dubitative le moelleux des canapés moches entourés par de fausses chaises scandinaves aux coloris acidulés. J’avance nauséeuse.

Je prononce des bonjours éteints lorsque les regards m’y forcent. Parfois, mes yeux cherchent la caméra tellement les décors ressemblent aux émissions où l’on entend divertir les téléspectateurs en rejouant le soir à la télé leur propre journée de travail. Mais non, c’est le contraire. Et mon visage est écrasé entre les deux membranes opposées du voyeur et du regardé. C’est vivace, je le sens. Je sens le poids d’un responsable qui s’assoit sur moi en aplatissant mes joues, et le cuir synthétique qui m’isole gracieusement de son trou du cul. Moi, tout ce à quoi je pense, c’est peindre ces murs sans bruit couleur muqueuse génitale, gonflée d’un rouge luisant d’envie. Je regarde tous ces corps qui dans cet espace n’en sont plus, ou juste des amas contenus de cuisses trop serrées dans des jeans et collants désagréables, leurs gorges épaissies par les hurlements avortés. Nous sommes des âmes dévouées à une cause qui n’est pas la nôtre, et qui s’efforcent de creuser le sens d’une vie dans ces murs ternes. Sans corps. Ensevelis sous les textiles de la pudeur nécessaire.

Et le sourire pyramidal et hiérarchique des chefs qui tapent avec violence sur les fesses, bouches tirées vers le bas par les fils de pêche dans lesquels ils se prennent les pieds. Impossible pas de côté. Nous sommes des chiens qui se tiennent à quatre pattes, la croupe levée au ciel, luttant pour éviter les claquements perpétuels du fouet à l’érotisme unilatéral. Impossible hurlement d’émotions toxiques retenues dans nos ventres. Impossible pourtant doit sortir, tout droit de mon corps, ce cri long et nauséabond qui fera trembler, puis craquer ma peau et exploser sur le visage des autres. Là, au milieu du petit déjeuner.

J’entre dans la salle bruyante. Les gens sont ramassés en groupes improvisés. S’ils ne sont pas occupés à discuter, ils aident, bons élèves, à distribuer des petites assiettes agrémentées de trois parts de gâteaux différents. Un homme que je n’avais jamais vu auparavant m’en tend une et je n’ai pas le temps de décliner. Je le remercie avec un sourire poli. Dans l’échange, une grosse fraise dévale la mousse rosée qu’elle couronnait pour se heurter au fondant au chocolat. Le carton est devenu complètement mou à cause de l’humidité des mousses décongelées, du gras, et du poids mal réparti des pâtisseries. L’assiette se tord et m’encombre. Tout ça me dégoûte, me fout la gerbe. L’agglomérat suintant des sucreries industrielles et les bruits de mastications voraces.

À côté de moi, une petite équipe mange en rigolant. Mon regard se pose sur l’une d’entre elles, dynamique et pimpante. Elle sectionne un morceau de génoise tendre d’une pression des doigts et je vois de minuscules miettes qui se logent à l’intérieur de son ongle manucuré. Un haut-le-cœur que je parviens difficilement à dissimuler me vient. Je scrute le tableau schématique dans lequel je joue moi aussi. Le tableau qui devient irréel lorsqu’on le regarde trop, comme toutes vérités se dérobent sous la répétition inlassable d’un mot, en interrogeant la possibilité de son existence. Dans ma bouche, le conflit du goût de brioche qui beurre ma langue avec douceur et de mes yeux écartelés par l’acide réalité de cette assemblée. Et dans cette bataille sensorielle, la farandole de parfums suit un tableau de gammes restreint ; fruité, chypré ou poivré, mais qui s’accouple toujours aux haleines hypoglycémiques. Les paroles forcées et les strangulations nerveuses des verres en plastique qui se tordent et qui reprennent leur forme initiale en « ploc » bruyant se bousculent dans les oreilles. Les tableaux Excel, la retraite anticipée, et les téméraires qui se risquent à parler de leur « essai bébé 3 » en forçant toutes les imaginations à projeter leur acharnement à la tâche. Tout le monde ronge sa brioche sucrée comme si c’était son frein, sourit sans savoir, et personne ne hurle. Ça m’épate comme jamais personne ne hurle. Comment jamais personne ne décale un tout petit peu l’irréalité de ces moments avec des gestes forts. Où l’on agit sans brillant sur les yeux, sans combinaison moulante, sans perruque flamboyante. Où l’on joue bêtement la vie des adultes. Comme si c’était ça être sérieux. Alors qu’être sérieux, ce serait plutôt de gueuler un bon coup, ou de ne pas être là. Hurler un bon coup, moins absurde que de se retrouver autour d’une brioche de l’amitié pour le cocktail de rentrée du bureau, dans l’action pathétique du sérieux, et de la valeur travail. Le couteau de l’amitié caressant doucement nos carotides dociles en nous chuchotant à l’oreille que nous ne goûterons jamais la tendresse sauvage des artères à patrimoine. Nous, encerclés et dépersonnalisés par le capitalisme qui ne paye même pas assez pour régler la rançon de notre honte. Obligés par l’affront des jupes plissées des gentilles petites office manager, et leurs jambes entortillées par l’effarouchement. Hurler un bon coup contre le paternalisme infantilisant qui nous tasse en masse indistincte et nous force aux discussions consensuelles. Hurler un bon coup face aux roulades séductrices de la direction, pour faire passer la pilule du coup de matraque punitif du serrement des budgets. Hurler un bon coup pour que tout le monde se regarde un peu. Que la dernière phrase prononcée résonne bien dans la tête, comme une attaque à notre humanité.

« Nous sommes bien moins que des chiens. »

Tout le monde se tourne vers moi.