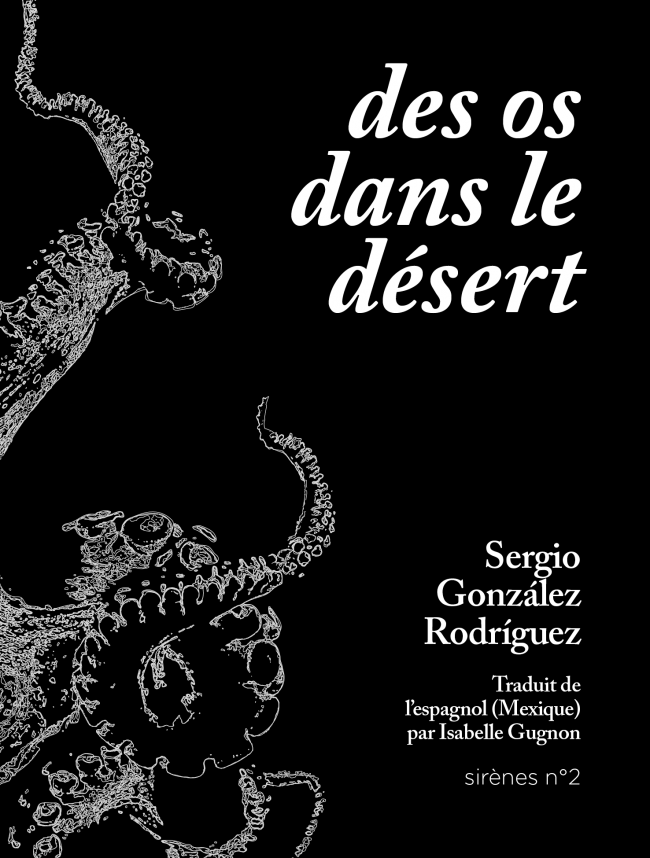

Les 43 d’Iguala

OGRE N°52 – Sergio González Rodríguez

Sergio González Rodríguez

Les 43 d’Iguala

Traduit par Guillaume Contré

Préface de Marie Cosnay

mardi 22 août 2023

Taille : 140 mm / 185 mm – 192p. – 20€

ISBN : 978-2-37756-169-8

La nuit du 26 septembre 2014, à Iguala, 43 étudiants disparaissent alors qu’ils se rendent à une manifestation. Selon le gouvernement mexicain, ils auraient été torturés, assassinés puis incinérés par le cartel des Guerreros Unidos.

En mémoire des 43 disparus, Sergio González Rodríguez consacre sa dernière enquête à cet événement qui a marqué le monde entier et dénonce la version officielle. Ce narco-récit remarquablement documenté et argumenté démontre que la source de ce juvénicide tient dans des causes plus profondes, historiques, politiques et sociales propres à l’État du Guerrero, ainsi que dans une doctrine gouvernementale qui instrumentalise sa politique de lutte contre les narcos comme prétexte à la défense d’intérêts personnels et à la répression militaire d’un mouvement social.

Au-delà de l’enquête, Les 43 d’Iguala, prend également la forme d’un incroyable réquisitoire quasi prophétique contre l’impunité et la violence systémique des états contemporains.

LA PRESSE EN PARLE

« Sergio González Rodríguez : Faire le récit des morts », par Jean-Philippe Cazier, Diacritik, 29 août 2023 :

« Le livre de Sergio González Rodríguez est une enquête menée au sujet de l’enlèvement et du très probable assassinat de 43 étudiants au Mexique, en 2014, et dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Les 43 d’Iguala est aussi un livre politique, un état des lieux politique, en même temps qu’un livre qui obéit à une injonction morale, un devoir qui s’impose et auquel on ne peut se soustraire. »

« Sergio González Rodríguez, chroniqueur et voyant », Florence Olivier, En attendant Nadeau, 07 octobre 2023 :

« Le livre de González Rodríguez se tient aux côtés des familles des étudiants, qui refusaient l’effroyable version officielle et clament encore : « Ils les ont pris vivants, c’est vivants que nous les voulons ! » En août 2022, la Commission pour l’Accès à la Vérité et à la Justice instituée par le gouvernement mexicain actuel a déclaré que le massacre d’Ayotzinapa était un crime d’État. En 2015, Sergio González Rodríguez, le voyant, le chroniqueur, le savait et l’écrivait. Pour les 43 disparus, pour leurs familles, pour le Mexique, pour nous. Car, il le dit haut et fort, l’ignominie du monde contemporain, c’est partout, c’est ici, c’est maintenant. »

« Un Bartleby contraint », Pierre-Edouard Peillon, Le Monde des livres, 13 octobre 2023 :

« C’est aves l’athlétisme d’une écriture protéiforme (les statistiques y côtoient le lyrisme) que l’auteur arpente tous les versants du drame. Implication et mensonges du gouvernement, culpabilité des autorités locales, relations incestueuses entre l’Etat et les cartels, gémellité des réseaux criminels et factions révolutionnaires… L’écrivain multiplie les pistes [et] forge un empirisme de combat et vise « une écriture qui dit les choses », contre le cynisme qui fait que « les mots s’obscurcissent ». »

« Les 43 d’Iguala, un massacre dans l’histoire », Alain Nicolas, L’Humanité, 6 décembre 2023 :

« Les 43 d’Iguala est un travail exemplaire qui, au-delà de l’impitoyable réquisitoire, donne à l’analyse d’un fait divers toute sa dimension historique, politique, voire philosophique. »

LES LIBRAIRES AUSSI

Librairie Myriagone (Angers) :

« C’est un réquisitoire puissant, c’est une enquête brillante, c’est un récit habité, qui cherche une manière de ne pas oublier, qui tente de rendre une matérialité à la disparition, qui lutte contre la grande machine qui voudrait faire de ces existences perdues de la poussière semée au vent. »

Librairie Gallimard (Paris) :

« Passionnante enquête, Les 43 d’Iguala fouille un scandale qui a traumatisé le monde en 2014 : la disparition brutale de 43 étudiants dans l’un des États les plus pauvres du Mexique. Sergio Gonzàlez Rodriguez, inspirateur de Bolaño, part des faits pour explorer les causes, déroule l’histoire du pays et, sous les yeux du lecteur ébahi, retrace une insupportable et logique légitimation de la violence. Brutalement essentiel. »

Librairie Petite Egypte (Paris) :

« La violence systémique de l’état mexicain face à un « péril rouge » estudiantin. L’ouvrage nous rappelle que cette gouvernance par le feu et le sang pourrait advenir dans chacune de nos sociétés polissées, que bien peu de lettre différencient de policières. Une enquête choc sur la corruption au Mexique ! »

EXTRAIT

Le 19 août 2022, un mandat d’arrêt est lancé contre l’ancien procureur mexicain Jesús Murillo Karam, qu’à la fin des 43 d’Iguala, ici même, on entend dire, alors qu’il refuse de répondre aux réponses des journalistes remettant en question « la vérité historique » qu’il vient d’exposer : ya me cansé.

J’en ai marre.

Fin 2014, il était sous les ordres du gouvernement de l’époque, conduit par Enrique Peña Nieto, et avait suivi une et une seule piste : la corruption du maire de la ville, José Luis Abarca Velásquez, et de son épouse, María de Los Ángeles Pineda. La police municipale aurait livré à une bande criminelle, sous le prétexte qu’ils seraient infiltrés dans une autre, les jeunes étudiants révolutionnaires.

On les aurait tués, puis brûlés.

Tordu. Tordu, et insuffisant. Et surtout, contredit. Contredit par l’équipe médico-légale d’anthropologie argentine, les témoins non entendus, les ruptures dans la chaîne de maintien des preuves – et les hypothèses, déjà en 2015, de Sergio González Rodríguez. Lire plus