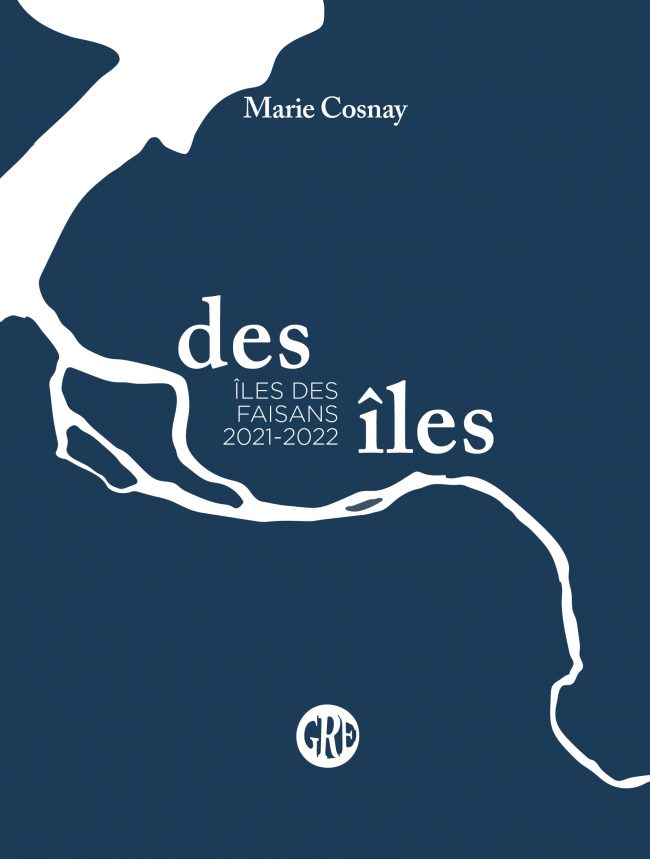

Des îles

(Lesbos 2020 – Canaries 2021)

OGRE N°43 – Marie Cosnay

Des îles (Lesbos 2020 – Canaries 2021)

vendredi 1er octobre 2021

Taille : 140 mm / 185 mm – 296p. – 21€

ISBN : 978-2-37756-119-3

Que fait la politique d’immigration européenne aux liens, aux familles et aux corps ? Comment en rendre compte ? Que faire de la question des disparus ? L’Europe est pleine de fantômes, et c’est à partir d’eux et pour eux que Marie Cosnay mène, depuis des années, un travail de terrain, et collecte la parole et les histoires des exilés.

Avec Des îles, Marie Cosnay se saisit de ce matériau rare pour tisser une réflexion magistrale autour des acteurs de la migration, avec un infini respect pour leur parole, leur capacité d’agir, et leur dignité.

Premier volume d’une série d’ouvrages consacrés à une histoire orale de l’exil vers l’Europe, entre enquête de terrain et récit documentaire, Des îles est une œuvre d’une force politique et littéraire saisissante.

//

Marie Cosnay, dont l’œuvre est tout entière traversée par les notions de frontières et d’enquêtes, mène depuis de nombreuses années une activité militante : elle accueille et accompagne les exilés qui passent par la frontière basque. Depuis 2020, Marie Cosnay reçoit de plus en plus d’appels liés à des disparitions ; des familles cherchent leurs proches partis sur la route, dont elles ont perdu la trace. Cette récente évolution a profondément bouleversé la nature de son travail sur le terrain et du livre que vous tenez entre les mains.

LA PRESSE

« Marie Cosnay, 'Mon livre est une observation géographique de ce qu'une politique absurde fait aux individus' « , dans l'émission Par les temps qui courent, par Mathilde Wagman, France Culture : « C’est une part importante de ma vie d’être sensible à ma frontière et aux frontières, tout comme je suis sensible à l’inégalité radicale à laquelle nous sommes confrontés, moi qui peut aller où je veux avec mon passeport, alors que d’autres ne le peuvent pas. L’écriture avait toujours été un endroit de traduction ou de fiction, mais jamais un endroit dans lequel je pouvais faire récit des histoires qui m’arrivaient. Je pense que si je fais récit aujourd’hui de mes enquêtes autour des paroles des migrants, et de ce qu’on fabrique aux frontières, c’est parce que ça nous dépasse et que c’est urgent. »

« Marie Cosnay : Écrire politiquement (Des îles) », par Jean-Philippe Cazier, Diacritik, 29 octobre 2021 : Avec Des îles, Marie Cosnay réalise une des possibilités de l’écriture littéraire, à savoir produire un contre-discours. Non pas simplement un discours contre mais un discours qui affirme ce que le discours dominant (celui des dominants, en fonction de leurs seuls intérêts, justifiant leur domination) masque et efface. Ce qui ici est masqué, effacé, ce sont les vies des migrant.e.s, vies assassinées chaque jour, sous nos yeux, devant nos portes. Ce qui est ici affirmé, montré et valorisé, ce sont les vies des migrant.e.s, vies tendues vers la vie, la leur comme celle de tous et toutes.

« Du dévouement politique », dans l'émission La suite dans les idées, par Sylvain Bourmeau, France Culture : Être partie prenante pour ne pas s'approprier l'histoire d'un autre, devenir aussi l'objet du livre, se mettre soi-même en question et en même temps cheminer avec ces personnes jusqu'au bout de l'histoire. Magnifique et puissante évocation du travail si riche et si essentiel de Marie Cosnay.

« Héros de survie », par Juliette Keating, Délibéré : Marie Cosnay documente et enquête, rapporte des échanges et des récits, recueille sur le terrain les témoignages de militants, de membres d’ONG, de bénévoles. De ces matériaux divers Marie Cosnay construit un texte fort qui réussit à transmettre l’immense énergie que déploient celles et ceux décidés à partir, à risquer leur vie dans le voyage. Elle montre aussi l’enracinement de la solidarité en actes. Une écriture réticulaire, pourrait-on dire, qui démystifie et désabuse quand la complexité des situations est fabriquée par ce flou politique. Accueillir l’étranger, accueillir sa parole, s’engager dans la dénonciation des crimes que perpétuent les frontières interdites et penser notre responsabilité : « l’Europe est malade – elle ne sait pas à quel point. » Un livre précieux autant que lumineux, un antidote à la haine.

« Paroles en archipel », Christine Plantec, Le Matricule des Anges : « On sort rincé de ce texte chorale, la sensation d'être au plus de ces hommes et femmes qui se battent pour vivre quelque part : Moïse, Ahmed, Adama, Fatou, Thierno, Baba Thomas… Leurs prénoms comme autant de géographie sonores, de traces de leur parcours, d'identités en transit mais bien vivantes contrastant avec le silence des morts et des disparus, de ceux qui n'auront pas de stèle. »

EN PARLE

« Ceux qui coulent, ceux qui tombent. Autour de l’esthétique des histoires », par Paul Bertrand, Entre Temps : « Des îles » de Marie Cosnay est donc un récit où la fiction n’est pas possible. C’est un récit direct, dit par une actrice et témoin. « Des îles » reste un modèle d’expression, parce qu’il joue sur un langage dur et imagé mais doucement distant. Parce qu’il conserve pour les acteurs morts et vivants une exceptionnelle dignité, un respect sobre et lumineux.

« Pays basque : Marie Cosnay raconte les vies en transit des exilés et une géographie de malheurs », par Pierre Penin, Sud Ouest : L’auteure décrit par les vies en transit les politiques migratoires Européennes. Stratégies du barrage face auxquelles « il faut être capable de disparaître », écrit-elle. « De s’anonymiser, de s’hétéronomiser. La disparition des noms et des corps est la grande question à nos frontières. » Tout est possible quand tout est clandestin. Sans corps pour admettre, les proches sans nouvelles depuis des semaines préfèrent croire à quelque empêchement mystérieux. Même à des « prisons secrètes », selon une rumeur tenace. Tout vaut mieux que la mort d’un fils, une sœur. Mieux vaut « des fantômes ».

« Lectures, Des îles, Marie Cosnay », La viduité : Admirable et attentive enquête sur ceux qui partent, les disparus et leur voix, les migrants et les discours qu’ils mettent sur leur parcours. Dans Des îles, Marie Cosnay laisse la parole à ceux qui transitent vers l’Europe, décrit les îles-prisons – Lesbos et les Canaries – où l’on tente de les refouler. Un livre indispensable, hanté – une fois encore – par la disparition.

À lire Des îles, on se dit que c’est là que doit être un écrivain, à l’écoute de ceux qui par leur voyage, leur fuite, leurs persécutions, leurs horribles déboires administratifs, rendent douloureusement poreuses les frontières de l’individu. Tout au long de son témoignage par sa mise en absence, son refus de dire Je, de parler de soi, de se mettre en valeur, de se faire prédatrice de soi en parlant de ceux qu’elle n’aurait pas aidé, « du tourisme humanitaire des volontaires de tous pays », Marie Cosnay parvient à donner voix à tous ces témoignages.

Le blog de Mediapart : Avec Des îles, Marie Cosnay se saisit de ce matériau rare pour tisser une réflexion magistrale autour des acteurs de la migration, avec un infini respect pour leur parole, leur capacité d’agir, et leur dignité.

Librairie Esperluette, Lyon : Marie Cosnay s’attelle à décrire, au moyen de témoignages qu'elle a collectés, ce que les “empêchements de circuler” produisent, ce qui se fabrique aux portes de l'Europe dans ces autres endroits où l'on fait attendre les «migrants», «mis en demeure par l'Europe de ne pas bouger». En mobilisant un discours indirect libre, son regard, sa voix s'intriquent avec la parole (ou le souvenir de la parole) des personnes entendues, et l'histoire des personnes s’enchâssent entre elles grâce à ce travail de retranscription et de reconstitution.

EXTRAIT

PROLOGUE

« La politique d'immigration européenne créait des lieux de fiction : Dublin III, le règlement, enfermait les gens dans ces pays qu'après 2008 on s'était pris à appeler les PIGS. Il s'agissait des premiers pays d'entrée en Europe, ceux du Sud.

Plus encore que les premiers pays d'entrée, les îles, Lampedusa, les îles grecques, les Canaries, devenaient des prisons. Les déserts et les mers, des cimetières.

Pour ce premier volume d'observation de ce que font à nous-mêmes, au monde, aux liens, à nos liens, les empêchements de circuler, je suis allée à Lesbos, puis à Gran Canaria et à Tenerife.

Je suis aussi beaucoup restée à la frontière qui est la mienne, entre Espagne et France, au Pays Basque. Il y avait de quoi faire.

Nous étions, en silence, devant une tragédie immense.

Des frères cherchaient des frères, des sœurs.

Des parents, des fils et filles.